核製作工程

粉骨

90個の核を作るために基本は15gのお骨を使います。 15g以下でもお骨の含有量がすくなくなるだけで、核製作は可能です。

頭髪等の毛でも製作可能です。

お骨と粘土を混ぜ合わせます

基本は洋食器のBONECHINAと同じです。

BONEとは(BONE ASH=骨灰)牛の骨灰です。

お骨の含有量は3〜4割と同じ割合となります。

粘土の熟成

右が元の粘土比べるとお骨が含まれて全体的に白くなっています。

白くぶつぶつと見えるのもお骨です。

お骨がに水分が浸透して粘土がしっとりすまで、水分の調整をしながら1〜2日管理します。

造形

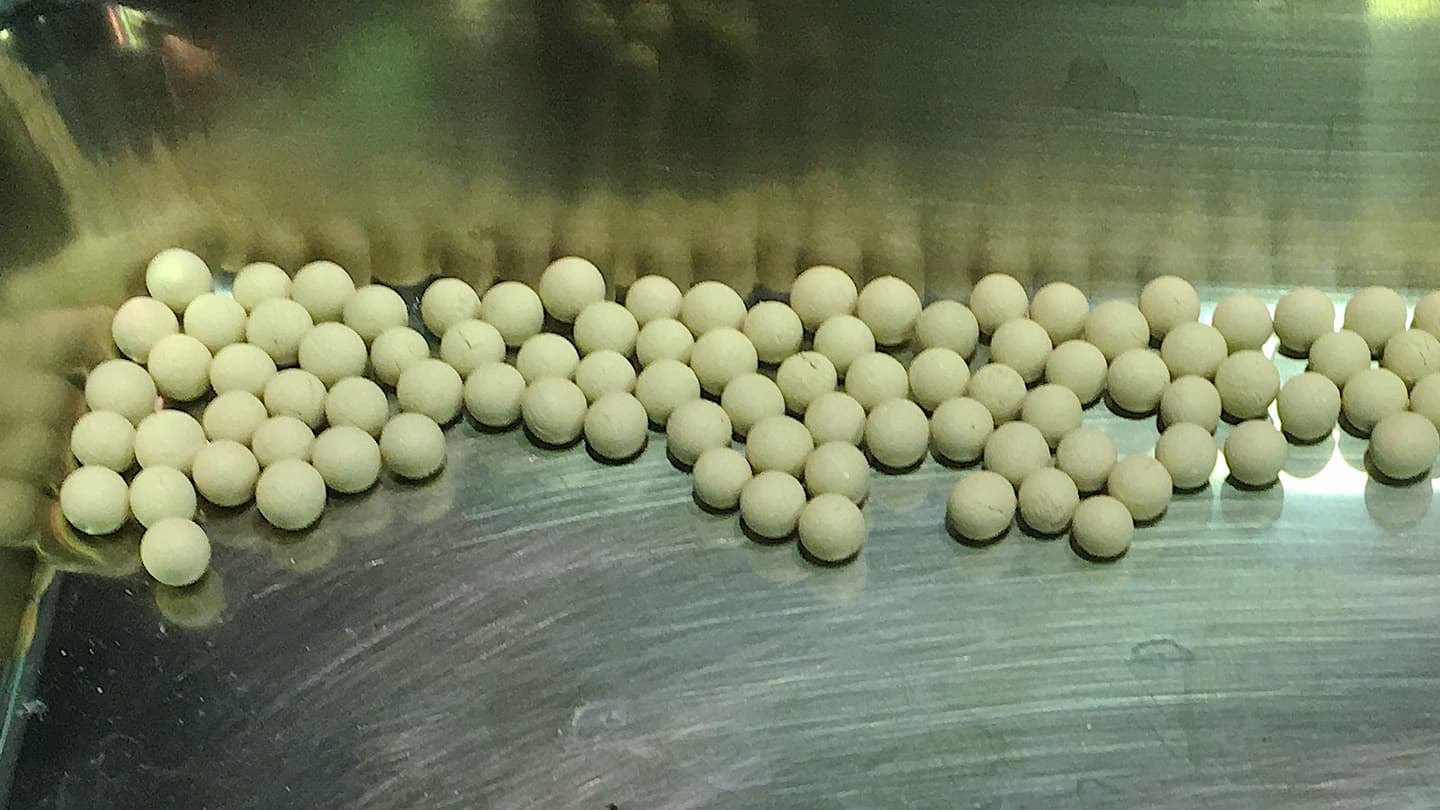

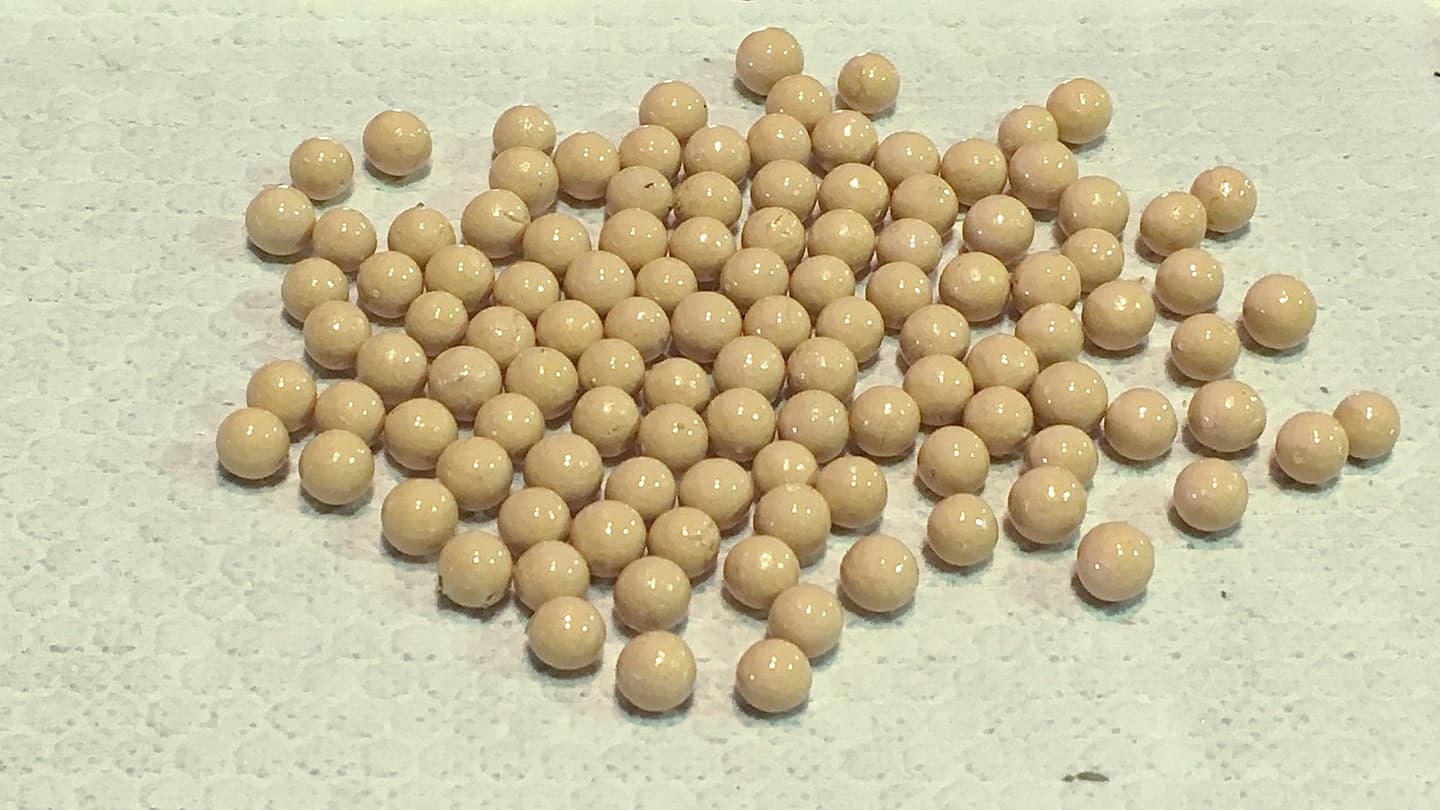

手作業で粘土を丸めていきます。

基本的な大きさは7mm丸となります。

乾燥

自然乾燥の後 機械による強制乾燥にて水分量0%迄乾燥させます。

素焼き

四時間かけて素焼きします。

本焼き

6時間かけて本焼きします。

焼き工程で発生してしまう微妙な凹凸を研磨機で調整して完成です。

真珠養殖の一年

1〜3月

ネット等 網掃除

12月に全ての貝を避寒場所に移しているので、英虞湾には貝はありません。

真珠養殖に使う汚れた網の掃除や修理が主な仕事となります。

真珠作業場には猫が飼われていますが、一般のペットとは違い網をネズミ等の害敵から守るワーキングキャットの役割も果たしています。

稚貝仕入

人工採苗による稚貝を仕入ます。

1〜2mmの貝ですが、真珠貝の形をしています。

ここから3年育てられ核入れする母貝となります。

小さな核の場合は2年の貝で行う事もあります。

養生籠

核入れ後の貝は養生籠に並べられて静かに3〜4週間を過ごします。

核入れは買いの身にメスをいれて核を挿入する外科手術ですから傷養生です。

中には手術に耐えられなかった貝が死んでしまったり苦しくて核を吐き出す脱核も起こります。

1〜2割の貝や核の損失は許容範囲とされています。

ネット入れ

ネットに貝をいれて中央に口が開かないように紐を通して完了です。

避暑の地

英虞湾から的矢湾に移動です。

潮通しが良いので水温も安定していますので、貝の活性が上がる時期に巻上げです。

英虞湾奥地の養殖業者さんは的矢湾だけでなく鳥羽方面まで点在して巻上げ場を持っています。

黒い瓶玉の間に4〜5枚のネットを吊り下げます。

貝掃除

船上での貝掃除は10月終わりから11月始めの貝移動まで行い続けます。

夏場は一週間に一回 水温の低下と共に10日に一回と回数を減らしていきます。

瓶玉の二本のラインで半日を要します。

11月

避暑地から英虞湾に

10月に入ると避暑地の的矢湾から英虞湾に貝を戻します。

筏に吊るしクリーナーで刺激を与える事なくじっと浜揚げの日を待ちます。

貝の避寒

夜明け前は貝が凍つくので少し気温が上がった時から積込をはじめます。

避暑の時と違い全ての貝を運ぶので貝の山になります。

黒い仕立籠は来年核入れの貝 丸籠は1年・2年貝です。

11月末から12月初旬に行います。

温かな避寒の地

黒潮の分岐流が入り込み冬場でも水温が下がりません。

手を入れても泳げそうと感じるくらい温かです。

近くにはダイビングスポットのテーブルサンゴが生息しています。

水中に吊るした丸籠も透けてみえます。

透明度が高い分栄養分は少ない地でもありますので、避寒だけには適した地です。

12月

待ちに待った浜揚げ

1年の苦労が報われるかと思われる12月です。

報われるがどうかは真珠の出来次第ですが、この楽しみなくてはやってられない真珠養殖業です。

水温が8度を切ると貝は生きていけないので、クリスマス前くらいまでには浜揚げを終えます。

水温が下がると真珠に輝りが出ると言われていますので、真珠養殖の場としては一番北の英虞湾の真珠が重宝される一つと思われます。